刘家疃汉画像石墓

基本信息

所属省:山东省

所属地市:临沂市

所属区县:费县

经纬度坐标:0 ,0

是否新发现:否

知识点级别:二类

知识点类型描述 :历史遗迹 历史文物遗迹 建筑遗迹

知识点类型编码 :F FA FAA

简介

详细信息

除了墓门两侧的挡土墙外,墓室全部使用石材垒砌。石材主要是本地出产的石灰岩,墓葬地处山前的河谷地带。汉代画像石墓存在的基本条件:石材和深厚埋藏的条件,这里均具备。

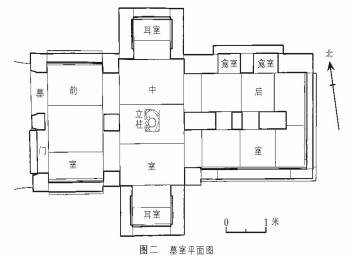

墓室东西长7.15、南北宽4.88米,分为前、中、后三室。中室两侧有耳室,后室北壁上有两龛室,共7室。整体布局沿中轴线对称分布,主轴为东西向。墓门向西,方向262°。

墓门外两侧有砖砌挡土墙,高度与墓顶相当,宽约0.6米。立柱三根,形成两个墓门,仅余一门扉,门扉未加工,面朝外,表明墓门部分可能遭受过扰动。

前室是整间,平面呈横长方形。中室平面呈方形,被中心立柱分隔为南、北两个开间。后室平面呈扁长方形,中间隔墙将其分为南、北两开间。后室北壁上有两个龛,后室后壁未与隔墙相连,形成完整的长方形后室壁。

墓门前铺以石板。三立柱立在门槛石上,门槛石长2.95、宽0.4、高0.2米。中立柱高1.2、宽0.28米,北门柱高1.2、宽0.3米,南门柱高1.2、宽0.3米。立柱分隔为高1.25、宽0.9米的两门。门扉仅余南门扉,高1.22、宽0.9米,粗糙面朝外,未发现门轴和门枢痕迹。门上的横梁石长3.17、宽0.5米,断裂为两部分,其上还残留有一层门楣石,门楣石厚0.23米。早期被盗掘,前室上的藻井已不存,仅余部分叠涩石,形制不明。在墓门的立柱、横梁上均有画像,共计4幅,采用高浮雕技法雕刻而成。

前室平面呈横长方形,南北长2.56、东西宽1.36、残高2.35米(藻井被破坏)。地面铺长方形石板三块,磨制平整。铺地石东西长1.95米,南北宽分别为0.9、1、1.16米,厚0.15米。前室从地面到门楣(藻井被破坏)残高2.13米,残留承顶石和一层叠涩石。高度与中室相若,高于后室。因为是整间石室,跨度较大。从残存的叠涩石看,藻井形体较大,推测其为一个大藻井。前室后部亦为三立柱一横梁构成的第二道门户,即中室门户。前室前壁即墓门后壁,形制同墓门,立柱、横梁上有画像4幅。前室后壁即中室门户,形制与墓门相同,铺地石高0.2米,其上为门槛石,长2.52、高0.22米。三立柱高1.2、中立柱宽0.38、北立柱宽0.24、南立柱宽0.18米。立柱、横梁上有画像4幅。北壁高1.67、宽1.35米,存画像2幅。南壁宽1.35、高1.7米,存画像2幅。前室共有画像12幅,采用高浮雕技法雕刻而成。

中室为两开间,南北长2.74、东西宽1.65、高2.55米,面积略大于前室。地面铺长方形石板7块,磨制平整。中室内3块,东西长1.63米,南北宽分别为0.9、0.85、0.95米,厚0.15米。其余4块为耳室内地面石,长1米,宽分别为0.5、0.4米。室中有一斗两升式圆形擎天柱,在拱的两侧有倒衔的龙首,扩大了承受重量拱的跨度,也富有装饰意味。2006年,石柱被盗,一龙首被砸碎。石柱后被公安部门追回,现藏费县博物馆。现存墓内的龙为独角,有翼,有鳞。中室石柱上的斗拱和龙首均由一块石料雕刻而成。石柱为下粗上细的圆柱形,高1.9米,柱础为蹲踞的兽形。因为石柱,藻井也分为南北两间,均叠涩而成。北间藻井上口长0.75、宽0.62米,为动物纹样。南间藻井上口长0.67、宽0.63米,亦为动物纹样。石壁及横梁上均有抹角承顶石一层,厚0.22米,石壁上长1.55~1.6米,横梁分为两段,各长1.25米。叠涩石共三层,朝向墓室的一面加工光滑,外侧面没有进行细加工。盖顶也是雕刻了朝里的花纹一面,其他部位未加工。中室南北两侧有对称的耳室,平面近方形,长0.92、宽0.9米,东西壁各向内凹5厘米,加工平整,地面高于中室地面,高0.24米。中室前壁即前室后壁,形制相同,立柱和横梁处有画像4幅。中室后壁即后室门户,形制与墓门相同,铺地石高0.2米,其上为门槛石,长2.7、高0.22米。三立柱高1.2、中立柱宽0.38、北立柱宽0.32、南立柱宽0.33米。在立柱、横梁上有画像4幅。北壁高1.6、宽1.9米,因为有耳室,立柱和横梁上布置画像3幅。南壁宽1.55、高1.88米,形制类同北壁,画像3幅。两间中室形成了两处藻井,各有画像1幅。中室共有画像17幅。除中间立柱画像采用阴线刻技法,藻井画像采用浅浮雕技法外,其余画像均采用高浮雕技法雕刻而成。

后室面阔两间,东西长3.1、南北宽2.1、高1.83米。地面铺长方形石板8块,磨制平整。南宽0.95、北宽1.15米,东西长分别为0.45、0.85、0.85、1米,厚0.15米。后室形状狭长,地面高于前室和中室地面,因此空间狭小,高度为藻井的最高处,其余地方均需弯腰才能通过。中间隔梁有方孔相通,北侧后室有两龛室,东西长0.61、南北宽0.41、高0.4米。龛室地面高于后室地面0.35米。后室隔梁没有将后室完全隔开,后室后壁相对独立,后壁雕刻画像1幅,两室之间可以从后壁处弯腰通过。后室的藻井建造方法与中室相同,承顶石厚0.2米,石壁上的承顶石长1.6米,横梁上分为两段,各长0.8米。在采用一面加工平整的三角形叠涩石上三层叠涩而成,因为后室狭长,所以藻井亦形成狭长的平行四边形。两个藻井各有画像1幅,藻井画像采用浅浮雕技法。后室画像共3幅。

整墓占地面积约40平方米,共用石材约120块,其中画像石残存36块(前室藻顶被破坏,残存画像画面不完整,未统计在内),主要分布在前室、中室和后室。