地理环境

阿克苏市,维吾尔语意为“白水城”,阿克苏市位于东经79°43′26″~82°00′38″,北纬39°28′57″~41°30′10″,地处南疆中部、塔克拉玛干大沙漠西北边缘、塔里木河上游,是阿克苏地区七县二市政治、经济、文化中心。总面积1.3584万平方公里(不含兵团),已建城区总面积153.59平方公里,耕地169.1万亩,由维、汉、回、哈等36个民族组成,是一个多民族聚居地区;市辖3乡3镇、5个街道和6个片区管委会,共有112个行政村和59个社区。先后荣获“国家森林城市”“国家卫生城市”“中国优秀旅游城市”“全国双拥模范城市”“全国文明城市”提名资格等荣誉称号。阿克苏市属大陆性暖温带干旱气候,四季分明,热量丰富,降水稀少,光照充足,无霜期较长,昼夜温差大。

流布区域

阿克苏市城区及喀拉塔勒镇

历史渊源

却日库木麦西热甫产生于元末,形成于明清,距今有四百至五百年民俗文化传承。发详于阿克苏市喀拉塔勒镇却日库木村、克地木阿依玛克村。其民俗艺术的历史成因主要有以下几点:

一是成因于元明时期的国家政权大一统。我国历史发展到元明时期,结束了中原内陆到边疆地区370余年的多个政权对峙割据状态。中华多元一体文化格局持续构建,中华文明赓续发展的火焰更加旺盛,多民族融合发展、统一多民族的国家政权组织形式发展达到历史新高度。

二是成因于元明时期的多民族文化大融合。元朝是中国历史上又一次民族大迁徙、大融合时期。一方面是西域众多民族涌入中原等地区,与汉族交错杂居,中华民族一体化更加趋于明显,民族风貌更加多姿多彩。例如,元代的汉书典籍将维吾尔族先民称为“畏兀儿”,元代大量“畏兀儿”人移居内地生活,学习使用汉语,涌现了一批政治家、文学家、艺术家、史学家、农学家、翻译家等。如人们耳熟能详的历史学家翦伯赞先生(维吾尔族),他的祖辈便是从新疆移居湖南常德桃源县。另一方面大量汉人、蒙古人等相继涌入新疆,尤其是大量的蒙古人移居新疆后,受中原文明影响逐步适应定居生活,最终融入维吾尔族先民畏兀儿族群,汉人、蒙古人、“畏兀儿”人、党项人、契丹人、女真人等诸多民族的融合发展,是元代时期西域(新疆)社会得以发展的内生动力。不同民族的文化观念、生产技术及社会风俗等,在交往、交流融合中形成了独特鲜明的区域文化。在天山南麓的南疆阿克苏地区兴起了多浪文化(多浪,维吾尔语汉译为“一堆人聚集、多人聚集”意。),它是处塔里木河上游(今阿克苏河、多浪河)区域的民间民俗文化。“却日库木麦西热甫”这个民俗文化形式的雏形应包含其内。

三是成因于元末族群迁徙混杂择居的沉淀融合。元朝时期,新疆及部分中亚地区是成吉思汗次子察合台的封地,察合台死后其后裔蒙古子孙们为争夺继承权引发割据纷争。从14世纪末到16世纪末的两百年间,察合台的封地(察合台汗国)分裂为许多互不统属的地方割据组织。在各个地方割据组织中蒙古贵族占据主导地位,是封建农奴主,他们大量掠夺贫民为奴在自己的部落、庄园劳动和充实军队,在这种背景下,一部分人为躲避战乱,便逃进了荒无人烟的大漠原始胡杨林里,过着逐水而居,群体而聚的自由自在迁徙流浪生活。“多浪”在察合台时期是“集中”“成堆地聚在一起”的意思)的称谓由此产生。“多浪人”“多浪木卡姆”“多浪歌舞”“却日库木麦西热甫”等衍生而出,汇聚成今天灿烂的“多浪文化”。直到今天,‘却日库木’维吾尔语汉译为沙漠中的水,而“却日库木麦西热甫”维吾尔语汉译则是指:在沙漠区域围着(或沿着)河水载歌载舞等表演。既生动又形象地展现了民俗文化产生的特殊历史发展阶段,以及演化进程。

最初“多浪人”是蒙古杜格拉特部与维吾尔先民“畏兀儿”人融合而成,后来的“多浪人”并不限于某个民族,而是各民族大融合的组合体。因此,“多浪文化”(含“却日库木麦西热甫”民俗文化)是生活在新疆地区南疆区域,各民族民风民俗文化融合发展、社会历史演进的综合体,是构建中华文明多元一体的历史衍续进程。

基本内容

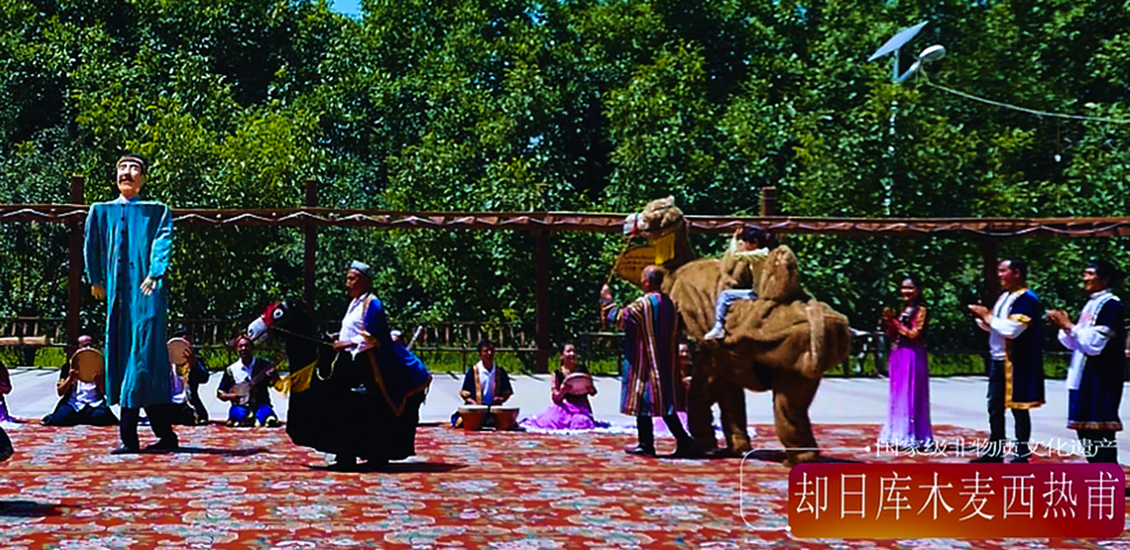

却日库木麦西热甫,‘却日库木’维吾尔语汉译为沙漠中的水,却日库木麦西热甫则是指在沙漠中围着水域进行表演的意思。却日库木麦西热甫作为民间民俗文化传承,它的舞蹈动作灵活舒展,歌曲旋律明快,并以古典乐器演奏,气氛热烈。歌词全部由流传的民谣组成,大致可理解为三个层面的民俗文化积淀表达,一是抒发自由奔放的爱情,反映了人们不畏艰难、顽强拼搏、乐观向上的生活态度;二是抒发热爱祖国、热爱家乡的真挚情感;三是反映对真善美的礼赞。群众在民俗文化展演中,会活灵活现地以游戏形式(类似地方小品或情景短剧)穿插进一些元素,在逗得人们捧腹大笑的寓教娱乐中,将生活中的真善美进行讴歌、礼赞,对种种懒惰、虚伪、丑恶现象等予以辛辣讽刺和鞭挞,与今天的“村规民约”有异曲同工之妙。有育化人、教化人,说事儿、管事儿效果。体现了原生态的“多浪人”勤劳朴实、善良正义、乐观向上的精神风貌。它的展演形式灵活多样,可以在庭前屋后,渠旁晒麦场;可以在田间地头,劳作间隙;可以在农闲时的放牧场等。总之,一年四季,没有固定的时间和场所要求。它是“多浪人”延续几百年来,茶余饭后赖以精神文化生活的寄托和自由表达。

传承谱系

却日库木麦西热甫产生于元末,形成于明清,距今有四百至五百年民俗文化传承。发详于阿克苏市喀拉塔勒镇却日库木村、克地木阿依玛克村,目前,这两个村的村民仍是该项目的主体传承。如今,该项目的核心传承是 吐尔洪·达吾提。

基本特征

广义上讲,“却日库木麦西热甫”属于维吾尔族木卡姆范畴(木卡姆是指我国新疆地区南疆区域集歌、舞、乐于一体的综合民间民俗文化传承艺术表现形式)。狭义上讲,从艺术展现形势来看,它不同于传统木卡姆的弹唱等艺术,具有以下独立的地方民俗文化艺术表现特征:

特征一:产生地具有专指性。“却日库木麦西热甫”的产生、传承,不像木卡姆那样广泛遍布于南疆地区,其集中于一个专属地(阿克苏市喀拉塔勒镇),集中于两个村落(却日库木村、克地木阿依玛克村)随着人们繁衍生息而历久弥新地传承。

特征二:具有先天性的胎痕。“却日库木麦西热甫”的产生、衍化、传承,历经了元末、明清等历史沿革,风土民俗随着岁月流逝而呈现清晰地部族式沿袭脉络,具有先天性的胎记,且十分鲜明。不像木卡姆在遍布于南疆地区的广泛传播中艺术形态上有雷同,甚至个别曲目在泛泛的流传中失传、失去历史记忆。

特征三:具有内在的沿袭性。“却日库木麦西热甫”的衍化、传承,如同“文革”前内地省区一些地方保留的宗祠文化传承一样,其具有家族部落民俗文化的沿袭性。因此,其传承具有内指性。而纵观新疆南部其他地方的维吾尔族民族文化不具有此特征。“却日库木麦西热甫”的民俗文化在传承中有各民族深度融合烙印。如蒙古族、维吾尔族先民“畏兀儿”、汉、党项人、契丹人、女真人等。因此,其具有不可复制的先天脾性,具有各民族风俗文化深度融合的影子,且形成相对稳固的族群基因传承。为此,中国木卡姆协会有关专家在田野调查、学术界定、分类建档过程中,将“却日库木麦西热甫”作为独立的民俗文化体系,独立于其他33部维吾尔族木卡姆艺术体系,体现了科学、公正、客观地治学态度,以及尊重地方文化传承,尊重历史文化的严谨治学态度。综上所述,这对研究元明清各时期以来,各民族在新疆地区南疆区域的融合发展,见证多元一体中华文明在边疆地区的赓续发展具有极高的历史文化研究价值。

主要价值

却日库木麦西热甫2007年入选新疆维吾尔自治区第一批非物质文化遗产名录,2008年入选国家非物质文化遗产代表性保护传承项目名录,以却日库木麦西热甫为代表,这对研究元明清各时期以来,各民族在新疆地区南疆区域的融合发展,见证多元一体中华文明在边疆地区的赓续发展具有极高的历史文化研究价值。

濒危状况

民间活跃度高,有序传承。

已采取的保护措施

近年来,阿克苏市不断加强非物质文化遗产保护与传承工作,以传承体系+非遗保护传承基地+融入市场产业布局等体系建设为抓手,有效保护了该项目的传承人与发展。