Qiuci Grottoes(Kucha Grottoes)

Base Information

Nation:China

Destination type:Cultural Heritage

Detail

拜城境内

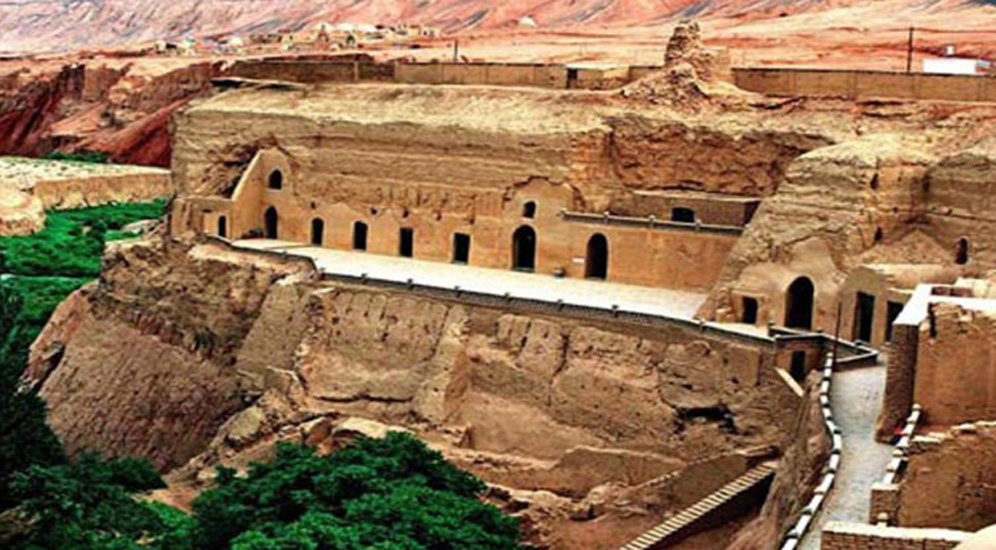

拜城县克孜尔乡东南7公里的木扎提河北岸却勒塔格山对面的断崖上,距离拜城县约65公里。石窟总体走向呈东西向,绵延三公里。洞窟分为四个区域:谷西、谷内、谷东和后山。编号洞窟有269个。尚有一批未编号洞窟,洞窟总数近350个。石窟群所处北纬41°46′59″~41°47′11″东经82°30′03″~82°30′32″。海拔为1245米

台台尔石窟:位于新疆维吾尔自治区拜城县克孜尔镇东北约六公里处,与克孜尔东南七公里处的克孜尔石窟恰好置于南北一条支线上。克孜尔石窟开凿在木扎提河北岸的断崖上,台台尔石窟则坐落于这一断崖顶部向北延伸出去的戈壁丘陵上,两者的高差约在百米以上。石窟群所处北纬41°52′25.7″~41°53′14.9″,东经082°26′22.4″~082°27′27.1″,海拔为1240~1270米。石窟群的范围,东西长约400米,南北宽约160米,洞窟分布在东西两座山丘上。目前编号洞窟19个,约一半窟形完整,其中有4个洞窟保存有精美壁画。

温巴什石窟:位于新疆维吾尔自治区拜城县东南约37公里的确尔塔格山的峡谷内。纬度41°34′267″~41°34′523″,经度81°38′203″~81°38′342″。海拔1390~1420米。由拜城县出发,向西沿317省道前行约12公里,再向东南沿342县道行进约8公里至温巴什乡政府,再向东南行进5公里至二大队,由此进入戈壁,沿着一条曲折蜿蜒的洪水沟内行进约12公库,即到达温巴什石窟。石窟群主要分布在一个长约1公里蜿蜒曲折的大沟内。大沟大致呈东北西南走向。洞窟数量为26个。西侧崖壁分布着1~12号洞窟,山顶上还有26号洞窟。东侧崖壁、山顶及其间的几条小沟内,分布着13号~25号洞窟。

库车境内

库车县境内西约30公里的渭干河流经雀尔达格山山口处的山崖间,距克孜尔直线距离15公里。石窟群分为窟群、谷口两区,现有石窟112个。北纬度为41°41′25〞~41°42′95〞,东经度为82°40′59〞~82°41′59〞。海拔1033~1093米。

克孜尔尕哈石窟:位于库车县西北12公里的盐水沟旁的却勒塔格山脉丘陵地带。在距离洞窟约1公里,耸立着高达约15米高的克孜尔尕哈烽燧。克孜尔尕哈编号洞窟66个,分布在五个单元组合内。北纬度为41°47′54″~41°48′03″,东经度为82°54′06″~82°54′15″。海拔1123~1172米。

森木塞姆石窟:位于森木塞姆石窟位于库车县东北约40公里的牙哈乡克日西村北却勒塔格山口。洞窟按地理位置可分为东、南、西、北、中五个区,编号洞窟57个。中区中央为一地面寺院遗址。北纬度为41°51′50″~41°52′05″,东经度为83°08′31″~83°09′55″。海拔1165~1186米。

玛扎伯哈石窟:位于新疆维吾尔自治区库车县东北30公里处的玛扎伯哈村西南部戈壁丘陵上。纬度为41°46′44.3″~41°46′55.4″,经度为083°12′11.7″~083°12′30″,海拔为1080~1090米。石窟群范围内分布有多条洪水沟。洞窟沿戈壁丘陵地势分布大致可分为四个区域,四个区的石窟总体大致呈西北-东南走向。目前编号洞窟44个洞窟,绝大多数窟形完整。

阿艾石窟:位于新疆维吾尔自治区库车县阿格乡依地克村东北克孜利亚库木鲁克艾肯(维吾尔语,沙沟的意思)的崖壁上,与著名的阿艾炼铁遗址、阿艾古城相距甚近。海拔1720米。石窟开凿的崖壁为砂砾岩,高出沟底30余米,沟内有泉水,周围少有植被,现仅存一座洞窟。

新和县境内

托乎克拉艾肯石窟位于新和县以西41公里的雀勒塔格山南坡的山地,海拔1015米。石窟分布于北纬41°33′02″~41°33′16″;东经82°07′10.8″~82°07′18.8″。是现知古代龟兹境内最西的石窟群。现已编号的洞窟有20个。这些石窟全都分布在戈壁荒漠之中,分布范围达960平方公里,条件十分艰苦,交通极为不便。

文化

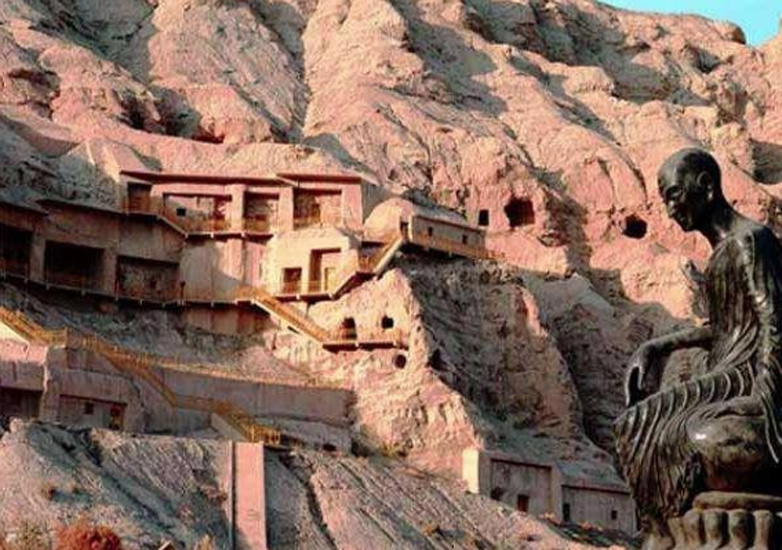

龟兹文化历史悠久,源远流长。早在汉唐时期即已享誉海内外,是世界文化发展史库中的瑰宝之一,主要体现为龟兹石窟、壁画艺术和龟兹乐舞。公元前后佛教文化在龟兹繁荣发展,世界著名的三大佛经翻译家鸠摩罗什就出生在库车,曾远行内地传播佛教艺术。自汉代开始经魏晋南北朝隋唐时期,是龟兹吸收印度佛教文化形成本地灿烂的民族文化时期,在4-8世纪时期达到辉煌的顶点。唐朝高僧玄奘返回时,在龟兹传经、讲学居住数月,使龟兹文化与佛教文化融为一体。现龟兹地域内的千佛洞和佛教寺院遗址,就是在魏晋时期开凿营造又经隋唐时期不断发展而保存下来的,是享有世界声誉的文化遗产。龟兹石窟与敦煌莫高窟、洛阳龙门石窟和大同云岗石窟齐名,是中国建设最早、规模最大、数量最多的石窟群。龟兹乐舞久负盛名,在汉唐时期就被西方誉为“西域乐都”。

地位

龟兹石窟在本地传统文化基础上吸收外来因素,逐渐发展,形成了相对稳定的极具地方特色的龟兹石窟艺术模式。在传承佛教文化、模仿印度支提窟的同时,根据本地岩石酥松易于坍塌的特性,创造出别具一格的“龟兹式”中心柱窟,是佛教理念和自然条件巧妙结合的产物,这是佛教艺术史上的一大贡献。

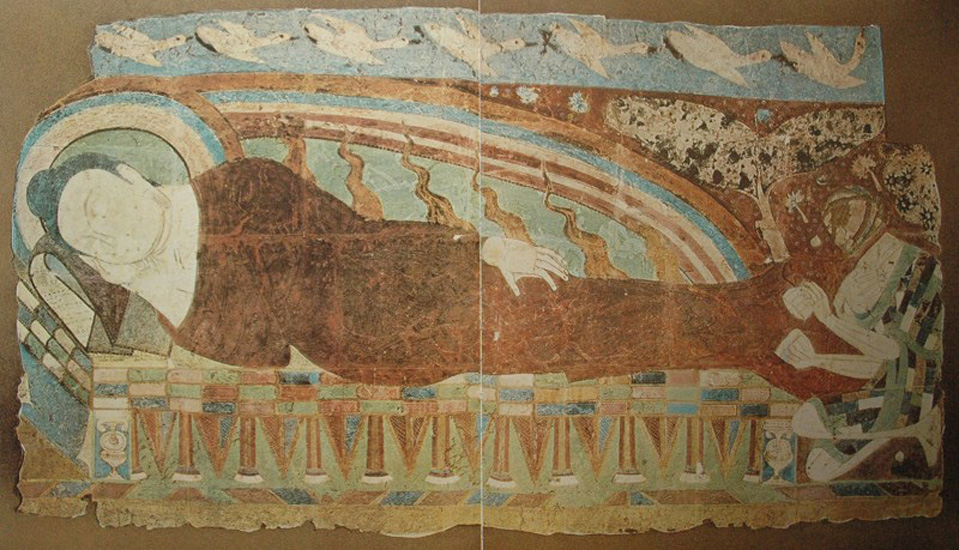

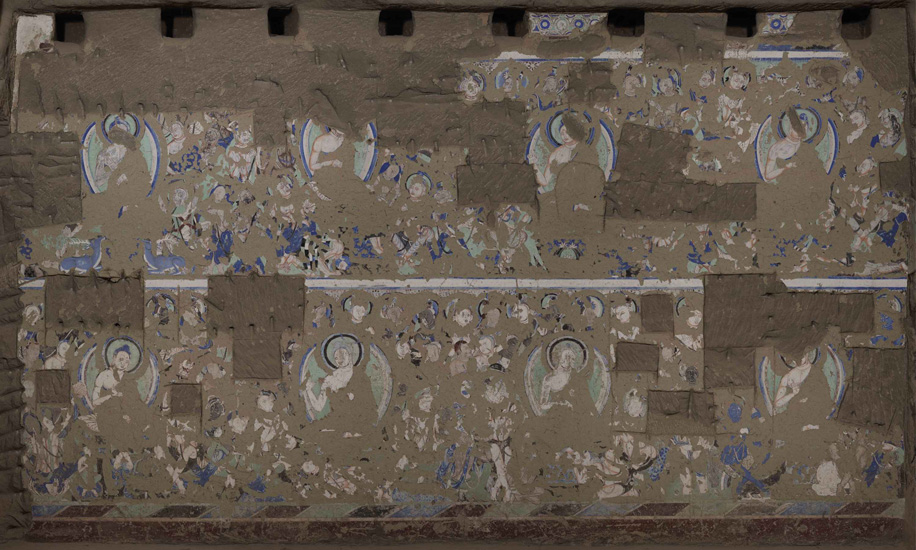

雕塑在龟兹石窟中占有重要地位,但在千年历史沧桑、宗教易宗过程中遭到严重毁坏。从残存部分的塑像中,不仅可以看到早期受印度犍陀罗和秣兔罗雕塑艺术的影响,而且从中也可见其雕塑艺术的自身发展进程,逐步揉合本地区、本民族的审美意识,体现出浓郁的龟兹风格。克孜尔新1窟内残存的泥塑彩绘涅槃佛像是新疆境内现存唯一的涅槃像:库木吐喇新1窟内的泥塑彩绘坐佛像是新疆境内现存唯一完整的坐佛像。龟兹石窟中大量的壁画题材主要有佛本生、因缘、本行、譬喻和供养故事等。在题材内容和表现形式上具有鲜明的龟兹地方特色。主要反映说一切有部的小乘佛思想。龟兹石窟壁画中的许多故事题材在数量上居国内石窟之冠,有些题材不见于国内外其它石窟,龟兹石窟壁画的主要构图形式是将一个个佛经故事绘在以山峦围成的菱形格内,一个故事多以一个或两个典型画面来表现。这种菱格构图既有佛教教义的象征性,又有画面布局的合理性。菱格画的独创性、多样性及其构图布局的繁密和一体性,成为佛教艺术的突出成就之一。铁线描和凹凸晕染等技法的运用也是龟兹石窟艺术模式不可或缺的一个组成部分。

价值

龟兹石窟保存有婆罗谜文、汉文、回鹘文、突厥文和察合台文等文字。其中婆罗谜文字题记保存着大量的古代历史信息,对其解读将为龟兹石窟的研究揭开新的一页。大量的汉文题记以及出土的汉钱、唐币等文物是研究中原与龟兹关系的重要资料,从中可看出新疆各族人民很早以来就与内地人民有密切交往,共同创造了祖国灿烂的文化。

总之,龟兹石窟是当之无愧的世界佛教艺苑中的一枝奇葩,是世界文化遗产的重要组成部分。它不仅保存着古代佛教艺术在我国形成、发展和流传演变的清晰脉络,而且对于中国佛教史、美术史、美学理论和古龟兹的社会、历史、经济等领域的研究都有特殊的价值。

19世纪末、20世纪初,先后有俄、日、德、英、法等国探险队曾在该地区调查发掘,尤其是德国勒库克等人在克孜尔、库木吐喇和森木塞姆等石窟揭走了大量精美壁画,现收藏于德国柏林印度艺术博物馆。近年来,随着丝绸之路文化旅游的日益升温,来自世界各地的游客纷纷前来观光旅游,以克孜尔石窟为代表的龟兹石窟成为古龟兹地区旅游经济发展的新亮点。